生成AIの可能性を模索する

気鋭のシステムエンジニア

グループIT部北川 佳佑

生成AIの可能性を模索する

気鋭のシステムエンジニア

グループIT部

北川 佳佑

今年30歳を迎える北川佳佑は、その節目の年に新たな試みに挑戦している。多忙な中でも時間を見つけては10kmのランニングを自身に課し、やがては42.195kmのフルマラソンに挑む予定だ。

「目標に向かって、ひとつひとつ課題を克服していく。それは、SE(システムエンジニア)でも同じです。」

当社に転職して、ちょうど1年。北川は社内の雰囲気にも慣れ、充実したビジネスライフを送っているという。北川がSEを目指したのは、優秀なSEとして活躍した祖父の存在が影響している。大学の電気電子工学科では情報工学に携わり、そこで本格的にSEを志した。卒業後は、システム開発会社に就職する。業務は主に、銀行ATMシステムの改修および保守を担当し、ATMシステムの主担当SEとして仕様提案、設計、スケジュール管理などさまざまな業務を遂行した。

「前職のシステムには、思い入れがありました。でも、そのシステムが新しいかといえば必ずしもそうではなくて、紙ベースの業務も多かった。最新技術に関わりたい私としては、もの足りない思いがありました。」

最新技術を社内SEとして学びたい。その強い思いの実現に、転職を決めた北川の選んだ先が当社だった。新しい分野への挑戦に迷いはなく、面接では最新技術への高ぶる胸の内をそのまま伝えた。社内SEとしてスキル習得の機会が多い点も理由のひとつに挙げ、最新テクノロジーであるAIやRPAなどを必要とするシステムの開発に従事できると考えたからだ。

入社して半年後、北川は念願の「生成AI」活用のプロジェクトメンバーに抜擢される。生成AIとは、学習したデータを元にさまざまなコンテンツを新たに生み出す人工知能のことだ。専門知識のない人でも、容易に文章や画像、動画などのコンテンツを作り出せる点が革新的で、長文の要約、イラストの制作、アイデアの創出を図るなど、ビジネスシーンにも利用される話題の技術だ。

「最新技術に触れる機会を与えてもらい、うれしかったです。やりたいことを伝えれば、それに応じてもらえる。そういう職場環境に、やりがいを感じています。」

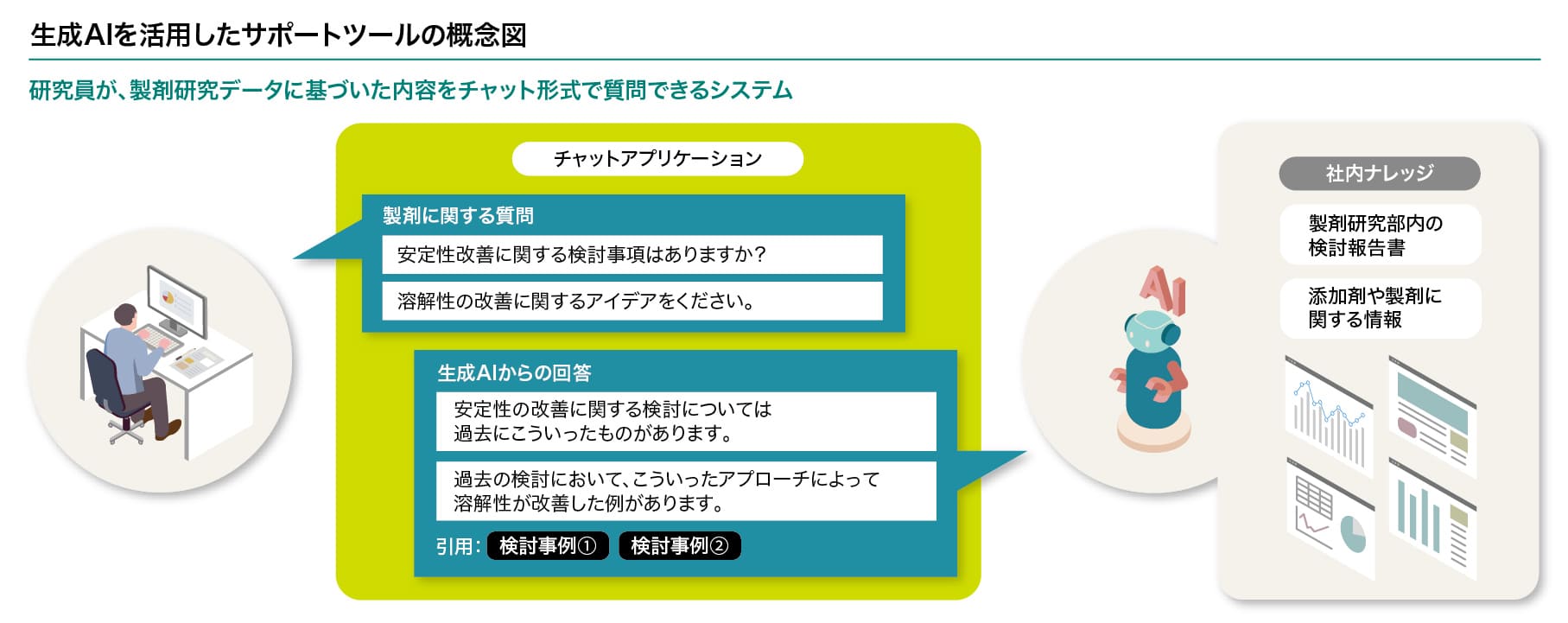

プロジェクトは、「豊富な知識を誇る“ベテラン社員”のような生成AIを作りたい」という製剤研究部からの要望によりはじまった。社内の文書や報告書、医薬品に関するさまざまな情報をデータベース化し、生成AIがその情報を参照する。そして、文章としてアウトプットすることで、知りたい情報を分かりやすく得る。研究員に対し、生成AIが補助的に知識を与えることで、大幅な業務の効率化が期待できるというのだ。例えば、「ある薬について、溶解性の改善に関するアイデアが欲しい」とチャットで記す。すると、生成AIがその意図を理解し、データベースから適切な医薬品情報を選択し、すぐに過去の検討事例や参考データをまるで人が記したような文章で、簡潔に示してくれる。

「生成AIの答えは、必ずしも正しいわけではありません。その認識は、重要です。だから、最終的に研究員の判断が現時点では不可欠です。生成AIが回答する精度の向上。その改善が課題で、現在もベンダーとともに奔走しています。」

生成AIの導入には課題も多く、ただやみくもにデータをAIに委ねればいいというわけでもない。オープンな環境下で情報を流すことは、社内情報の漏洩につながる懸念があるからだ。当社の医薬品情報やチャットの内容がAIの学習データとして使われ、外部に漏れることを防ぐには、強固なセキュリティが必要だ。そのため、当社ではグループIT部の精査を経て、安全に生成AIを利用できるプラットフォームを採用している。また、社外の生成AIサービスを利用するにしても、機密情報が漏れてはならない。そのためには、社員各々が正しく生成AIの知識を持ち、正しく利用する必要がある。北川はその意識が浸透すれば、生成AIは作業効率化のための有効なツールになると期待する。

「今後ますます、生成AIは普及していくと思います。すでに会議の内容を要約して議事録を作成する生成AIの要望があります。近い将来には、高い完成度のものが期待できると思います。現在でも社員のみなさんが自身でさまざまな生成AIを活用していく段階にあり、だからこそ、グループIT部の役割として社員のみなさんに有効な活用法やリスクを伝えていかなければならないと考えています。」

北川のモットーは、「相手の立場になって、行動する」だ。だからこそ、業務ではなによりもヒアリングを重視している。相手の要望に応えるためには、その要望だけにとらわれるのではなく、要望の奥にある背景から理解する必要がある。そうしなければ、「真の要望」にたどりつけないというのだ。業務部門が抱える課題や要求に対して、親身に寄り添いながら耳を傾ける。北川はその実現のサポートに、全力を注いでいる。それが自身の役割であり、使命であるからだ。

そんな責任感の強い北川は、現在20を超えるプロジェクトに携わる。いずれのプロジェクトにおいても、相手の立場になって臨んでいるにちがいない。

※この記事は、2024年6月に取材した内容をもとに作成しています。