勤務地を問わず、グループの基盤を支える

ITインフラ整備

グループIT部竹内 博亮

勤務地を問わず、グループの基盤を支える

ITインフラ整備

グループIT部

竹内 博亮

「私の業務はネットワークさえあれば、場所を選びません。だから、どこにいても会社に貢献できると思っています。」

そう話すのは、グループIT部の竹内博亮だ。竹内の勤務地は、福井県あわら市にある当社のグループ会社「トラストファーマテック」だ。竹内は、トラストファーマテックの社員としてITインフラ整備や社内システムのサーバ管理を担当していた。その後、2024年の4月に当社のグループIT部に異動する。勤務地はそのまま変わらず福井で、グループ全体のITインフラ業務を任された。ITインフラとは、業務システムが問題なくスムーズに機能するためのハードウェアとソフトウェア、そしてネットワークを整備し、基盤を形成することだ。

「生まれ故郷の福井県で、キャリアを重ねていくつもりでした。大学で県外に出ましたが、改めて福井の魅力やすばらしさに気がつきました。幼い子どもにも、そんな環境で育ってほしくて。」

社屋のあるあわら市には、関西の奥座敷「あわら温泉」がこんこんと湧き出している。温泉好きな竹内は全国方々の温泉郷を巡った上で、この越前随一の名湯に胸を張る。そんな竹内は理数系が得意で、自分にはIT関係が適しているという思いが漠然としてあった。大学卒業後はシステム開発会社に就職し、SE(システムエンジニア)として全国のスポーツクラブへのシステム導入や保守運用に携わった。そこで10年以上勤めた後、トラストファーマテックに転職した。

「スキルの向上が目的で、さまざまなシステムに関わりたかったです。前職では、特定のシステムだけに携わるといった業務でした。もっと、視野を広げたい。社内SEであれば、多岐にわたるシステムに関われると思い、転職を決めました。」

トラストファーマテックの前身はかつて福井県にあった製薬会社だが、2022年4月にサワイグループの一員になった。竹内はその転換期に籍を置き、すでに存在していた旧来のITインフラを当社の仕様にするために手を加え、整備した。これまでのシステムとは使い方やセキュリティポリシーもかなり異なるため、それらの認識からはじめた竹内。結果的には、ITインフラのあらゆる部分を変更したという。

「グループとのネットワークをつなぐことからはじめました。当社独自の仕様がいくつもあり、それぞれに対応していきますが、サーバ、IPアドレス、インターフェース、OS…、ほぼ全てのITインフラ構成要素に変更を加えていきました。」

困難を極めたという竹内だが、現在もこのプロジェクトは続いている。サーバの老朽化に伴い、その入れ替え時期のタイミングを図りつつ、段階を見ながら対応しているそうだ。そして、一区切りついた竹内は2024年4月からサワイグループ全体のITインフラ業務を担当することになる。

「私を含めた福井のITインフラ担当のSE、そして大阪本社のITインフラ担当SEと合わせて5名で対応しています。やるべきことは多く、時間が足りないというのが正直なところです。」

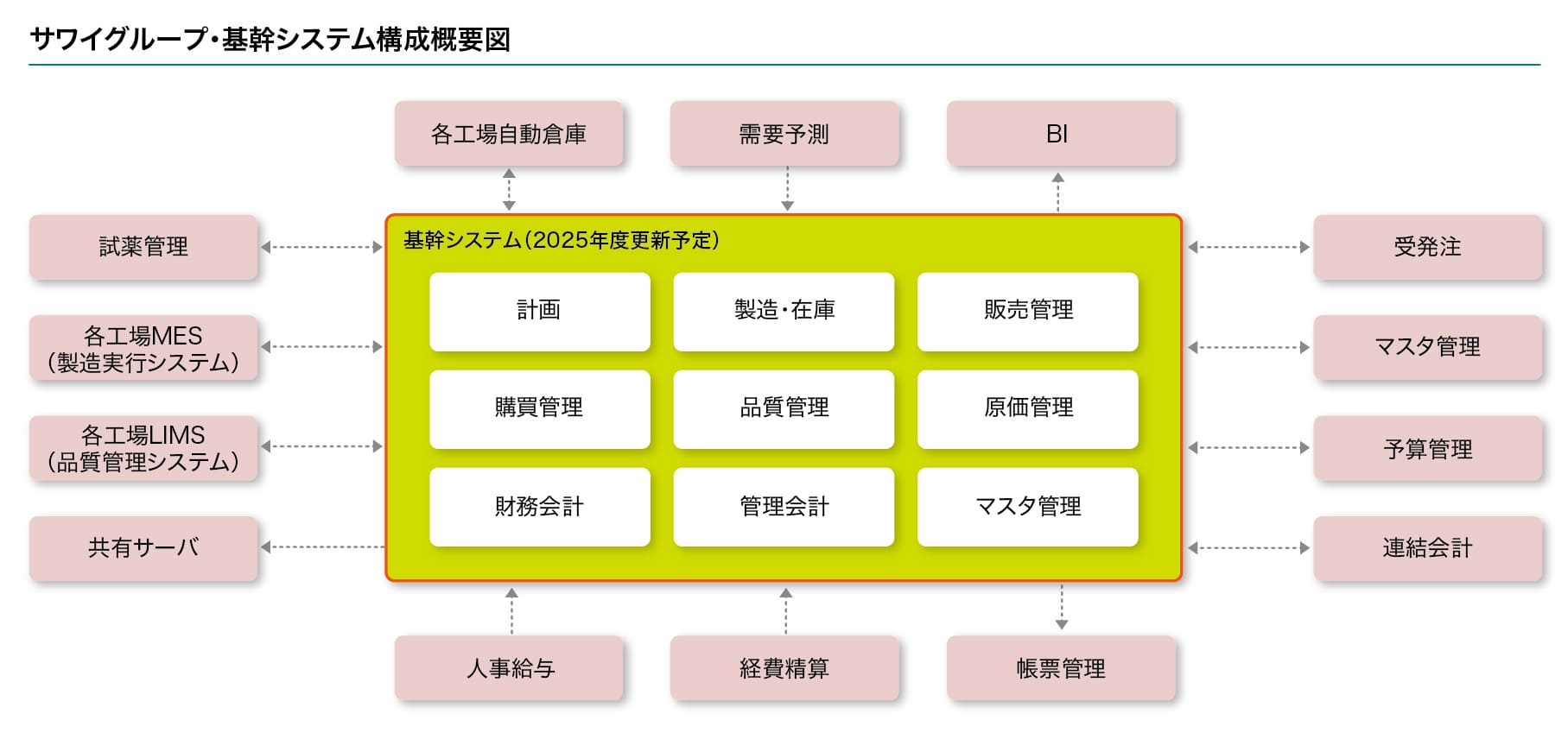

現在の竹内の取り組みについては、「基幹システムのITインフラ入れ替え」が挙げられる。クラウド上の基幹システムの機能追加やオプションのシステム増加に伴い、処理速度などに弊害をきたしているというのだ。販売、会計、生産、データベース、さまざまなシステムの絡んだ基幹業務のシステムだからこそ、不具合が発生した時の影響ははかり知れず、通信速度の高速化、堅牢なセキュリティ、さらなる冗長化などの改善が求められている。

「基幹システムが止まれば、業務も止まります。重責のある役割に、背筋が伸びる思いです。でも、グループの全体に関わる仕事であろうとやることは同じです。福井にいても、どこにいても対応できるというのを示していきたいです。」

そのためにも、竹内は部内メンバーたちとの意思疎通を欠かさない。人とのコミュニケーションが必要不可欠なのはいうまでもなく、役割を分担することで迅速に、効率的に、そして場所を問わずに対応できると考えているからだ。だからこそ、毎日のように行われるオンライン会議でも、竹内は積極的な対話に努めている。「内気で、人見知りです」。自身についてそう話す竹内だが、謙遜するその姿勢が誠実な人柄をほのめかす。常日頃より人からの信頼を心がけ、「ITのことは、この人に聞けば大丈夫」というような頼りにされる存在を目指している。

自身の仕事について、ITインフラ整備という業務が直接的に感謝されることは少ないという。それでも、「使いやすいね」というような言葉が耳に入ると、頬がゆるむ。その一言はやりがいで、トラブルのない日常のために、今日もグループの縁の下から支えている。システムが問題なく機能する日常は決して偶然なのではなく、それはITインフラ整備のたゆまぬ努力と仕事によって実現されている。

※この記事は、2024年6月に取材した内容をもとに作成しています。