環境生物多様性

TNFD提言に基づく情報開示

自然資源や生物多様性の損失は社会に大きな影響を与えており、当社としても重要課題(マテリアリティ)に省資源、水の使用量削減、生物多様性の保全を掲げています。自然関連課題に取り組むため、2024年度よりTNFD※フレームワークで提供されている考え方に基づき、グループの自然関連課題の把握や整理を行っています。

当社グループは、昆明・モントリオール生物多様性枠組をはじめとする国際的方針や、日本国の生物多様性国家戦略や関連する法規制、政策を支持して、循環経済への実現や生物多様性の保全を目指し、TNFD提言に沿った情報開示を行ってまいります。

- 企業・団体に自然資本と生物多様性に関連する財務情報の分析および開示を推奨するために2021年に発足した、自然関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)の略称。

ガバナンス

当社グループでは、環境課題への対応を企業の社会的責任(CSR)と認識しており、当社グループのサステナビリティに関わる重要な課題の一つと捉えています。生物多様性の保全やネイチャーポジティブの実現はその構成要素の一つであり、グループサステナビリティ推進部担当役員の責任のもと、取締役会が監督しています。

当社では、グループ各社からの代表者メンバーにより構成される「グループサステナビリティ委員会」(以下「委員会」)を設置し、年4回、気候変動課題やその他の自然関連課題を含めたサステナビリティに関する事項を協議・検討しており、グループサステナビリティ推進部担当役員が委員長を務めています。委員会は、取締役会へ活動報告を行うとともに、取締役会からの指示・監督のもと、生物多様性の保全および再興、資源の持続可能な利用などに関する意思決定を行っています。

また、委員会の下部組織としてグループ各社からのメンバーにより構成される「地球環境チーム」を設置して、生物多様性の保全および再興を含む環境課題への対応として具体的な取り組み・活動を推進し、四半期に1回、委員会に報告を行うとともに、委員会からの指示・助言等に従って取り組みや改善活動を継続しています。自然関連のリスクおよび機会については、「地球環境チーム」のメンバーを中心に検討会において洗い出し、評価、対策等を行った結果をグループサステナビリティ推進部担当役員に報告するとともに、委員会ならびに取締役会に報告がなされ、審議の結果発せられた指示・助言を受けて、改善を図る仕組みにしています。さらに、当社グループの中核企業である沢井製薬においても、サステナビリティ推進部担当役員が委員長を務める「サステナビリティ委員会」を設置し、年4回、同様に開催し、協議・検討しています。

なお、自然課題による影響や対応を検討するうえで、考慮するべき人権課題がある場合については、当社の定めるグループ人権ポリシーに則り、相互関係を考慮した管理監督を行っています。当社グループでは、人権にかかわるすべての法令を遵守することはもちろん、国際的に宣言されている人権の保護を支持・尊重し、いかなる差別にも反対し、一切の人権侵害に関わらないことを当社グループの行動基準に定めています。この考え方は環境課題への取り組みにも適用され、当社グループの環境への取り組みが、ステークホルダーの皆さまにとっての不利益となることのないよう、当該方針のグループ内における意識浸透を図っています。なお、詳細はグループ人権ポリシーを参照ください。

戦略

当社グループの事業活動は、地球上の多様な生物がつながることにより生まれる、生物多様性の恵みに大きく依存しています。また、事業継続には事業を通じた自然への負荷が発生していることを認識しており、これを低減し、ネイチャーポジティブを進めることが重要であると考えています。そのため、当社グループでは生物多様性に関わる課題は当社グループにとっての重要課題の一つと捉え、生物多様性の保全および復興に向けた活動に取り組んでいます。

当社グループにとって重要となる自然との接点と、そこから生ずるリスクや機会の特定に際しては、TNFDが推奨している分析手法である「LEAPアプローチ※」に則って、事業活動における自然との依存と影響関係およびリスクと機会の識別と評価を実施しています。

- 自然との接点を発見(Locate)、依存・影響関係などの接点を診断(Evaluate)、リスク・機会の特定・評価(Assess)、対応および情報開示(Prepare)という分析ステップに焦点を当てた、自然関連課題評価の統合的アプローチ

2024年度中に実施したLEAPアプローチによる分析評価プロセスでは、TNFDが定める開示一般要件に従い、以下の表に示すような前提条件の設定のもと、考察を行っています。

TNFD開示一般要件

| 1. マテリアリティの適用 |

|---|

| ダブルマテリアリティの考え方に基づき、事業活動が自然資本に与える影響、自然資本が事業活動に与える影響を評価しました。 |

| 2. 開示のスコープ |

| 当社グループの医薬品製造や研究、販売などの事業および、医薬品製造における原材料調達段階(上流)、廃棄段階(下流)を対象として、自然との依存、影響関係を把握し、その結果特定した重要な自然との接点からリスク、機会を検討しました。 |

| 3. 自然関連課題がある地域 |

| 当社グループの操業拠点および、事業上、あるいは自然との接点を鑑み重要と判断した上流サプライヤー拠点を対象とし、「生物多様性の重要性」「水ストレス」「生態系の十全性」の観点で要注意地域を特定しました。 |

| 4. 他のサステナビリティ関連の開示との統合 |

| 本開示はTNFDフレームワークに沿った開示となりますが、気候変動と自然資本は相互影響の関係にあると認識しており、ガバナンス体制やリスク管理プロセスにおいては環境関連課題として統合的に評価しています。今後はTCFD開示とTNFD開示の統合や相互関係の評価も検討してまいります。 |

| 5. 検討される対象期間 |

| 当社グループの経営計画などに整合させる形で、短期(~3年)、中期(4~9年)、長期(10年~)と設定して、2024年時点の事業状況を踏まえて分析を実施しました。 |

| 6. 組織の自然関連課題の特定と評価における先住民族、地域社会と影響を受けるステークホルダーとのエンゲージメント |

|

当社グループは人権にかかわるすべての法令を遵守することはもちろん、国際的に宣言されている人権の保護を支持・尊重し、いかなる差別にも反対し、一切の人権侵害に関わらない事を行動基準に定めています。 詳細:人権方針(PDF: 726KB)・人権への取り組み |

また、その考察にあたっては、以下の表にまとめた通り、さまざまな外部ツールを活用して状況把握ならびに評価を実施しています。なお、これらのツールについては業界および地域における代表値が出力されるものであり、参考情報として活用するものです。

外部参考情報

| ツール名 | ツール概要 | 分析内容 |

|---|---|---|

|

ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure) |

経済活動の自然への依存、影響の大きさを把握するため、自然資本金融同盟(Natural Capital Finance Alliance(NCFA))や国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター(UNEP-WCMC)などが共同開発したツール | 事業活動と自然との依存・影響関係のスクリーニング |

|

IBAT (Integrated Biodiversity Assessment Tool) |

世界各地の生物多様性や重要生息地に関する情報を提供するツールで、バードライフ・インターナショナル、国連環境計画の世界自然保全モニタリングセンター(WCMC)、国際自然保護連合(IUCN)、コンサベーション・インターナショナルの4団体が開発 | 操業拠点が生物多様性重要地域(KBA)※および指定保護区に所在しているかを調査 |

| Global Forest Watch | 森林の変化や生物多様性など自然関連項目のデータを可視化する、世界資源研究所(World Resources Institute)が開発したツール | 操業拠点が生物多様性重要地域(KBA)および指定保護区に所在、近接しているかを調査 |

| GLOBIO Model | オランダ環境評価機関(PBL)が開発した、人間活動が生物多様性と生態系に与える影響の定量化モデル | 操業拠点における生態系の十全性を調査 |

| Aqueduct | 世界資源研究所(WRI)が開発したツールで水リスク評価が可能なツール | 操業拠点における水ストレスを調査 |

| WWF Biodiversity Risk Filter | 世界自然保護基金(WWF)が開発した、拠点や事業内容に応じた生物多様性関連リスクの評価や情報を提供するオンラインツール | 操業拠点における生物多様性に関連する物理リスク、評判リスクの定量化(土砂災害リスク評価は海外拠点の結果のみ活用) |

| ハザードマップ | 国土交通省が提供する洪水・土砂災害・高潮・津波のリスク情報を地図上で確認できるツール | 国内拠点において洪水や地滑り、土砂災害のリスクが高いかどうかを調査 |

- KBA:Key Biodiversity Areaの頭文字で、生物多様性の保全上重要な鍵となる地域が該当する

- WWF Biodiversity Risk Filterは2025年2月、ENCOREは2024年11月、その他のツールは2024年12月に使用

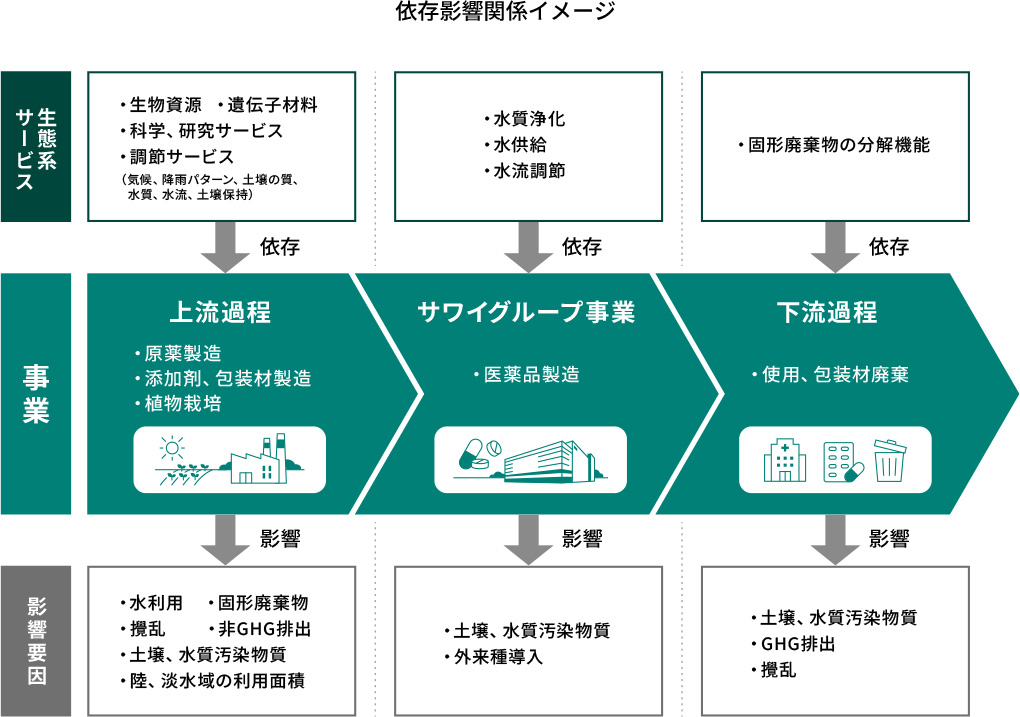

依存影響関係の把握

当社グループの医薬品製造販売事業ならびに、サプライチェーン上流である原材料の調達過程、下流である廃棄過程における自然との依存影響関係のスクリーニングにあたっては、外部ツール「ENCORE」を活用して、その関連性を確認しています。また、ENCOREの評価結果についてはその評価ロジックをベースとしながら、当社グループの医薬品製造販売事業における活動実態やサプライヤーポートフォリオの事情を鑑みて、出力結果を踏まえた定性的な依存影響の程度を再評価しています。その評価結果は、以下のヒートマップに示す通りです。

ENCOREによる評価の結果、当社グループとの直接的な関連性の観点では、医薬品の製造過程が汚染物質流出の恐れがある点や、製造過程で清廉な水資源を利用する必要がある特性を踏まえ、水資源と関わりが深いことが示されています。実際に当社グループの医薬品製造工程では、取水量および排水量の把握や、水質、大気の汚染につながる物質の管理に努めており、取水や汚染物質の排出を通じて自然に影響を及ぼし得ることを認識しています。また、医薬品の製造には動植物や石油由来の原料、包装材が必要となり、自然資源そのものへの依存、資源生産のために必要な気候や環境条件を調節する生態系サービスに依存しています。ENCORE分析結果および当社の実態を踏まえて、これら項目が自然関連課題を検討するうえで特に重要な自然との関わりであると考察しています。

また、サプライチェーンにおける評価結果としては、自然への影響面では原材料となる植物の栽培過程における、土地や水などの自然資源利用、土壌や流域への汚染物質の排出、大気汚染物質の排気、廃棄物の排出を通じて自然に大きく影響を与え得ることが示唆されています。また、依存の側面でも植物生育の面では、気候システムや水資源の循環システムを支える生態系サービスへの依存度が大きいことが示されています。

その他、石油由来の原材料や包装材の他、プラスチック素材、原薬の製造過程においても、特に水資源との関連性が強く示唆されており、バリューチェーン全体を通して、水資源との深い関連性が示唆される形となっています。

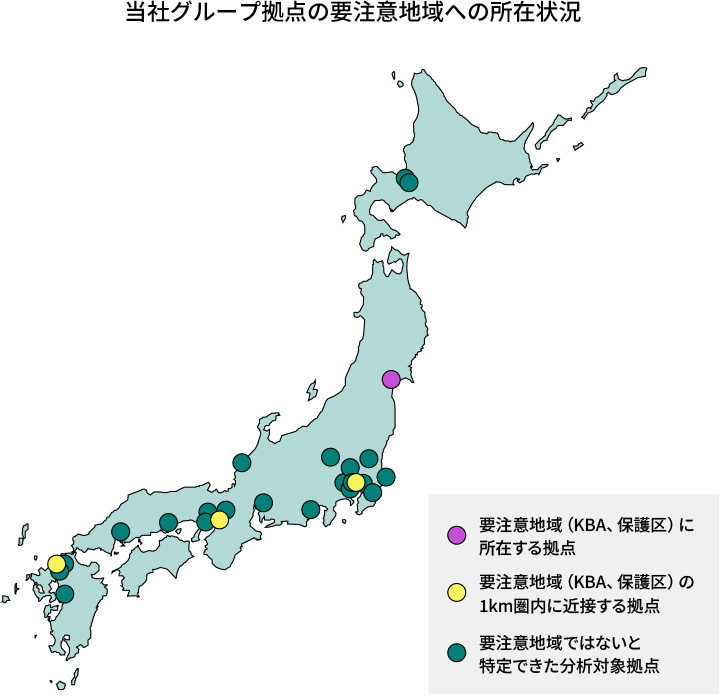

要注意地域の把握

TNFDでは、生物多様性の観点で重要とされる「要注意地域」と、重要なリスクや自然への影響をともなう企業にとって重要な拠点や地域とされる「マテリアルな地域」の2つの着眼点で、特に企業として懸念するべき自然環境を有する「優先地域」を把握することを推奨しています。

この考え方に従い、当社グループの医薬品製造事業に関わるバリューチェーン上の要注意地域について、以下のよう調査しています。

要注意地域の調査結果

| 要注意地域の観点 | 当社グループ操業拠点 42拠点 |

上流サプライヤー 57拠点 ※自然との関わりの強さ、事業上の重要性という2つの観点より、当社グループが直接調達している植物の栽培拠点および主要製品の原材料製造サプライヤーを分析対象として選定 |

|---|---|---|

| 生物多様性の重要性 |

|

|

| 生態系の十全性 | いずれも十全性が低い地域に所在 | いずれも十全性が低い地域に所在 |

| 水ストレス | いずれも水ストレスが低い地域に所在 | ヨーロッパ圏の1サプライヤー工場が水ストレスの高い地域に所在 |

調査結果として、当社グループの保有拠点の中では、当社グループの仙台にある1つの支店が鳥獣保護区内に所在していることが判明しています。また、他にも東京、福岡の2つの支店、大阪の同じビル内に所在する支店、営業所が、保護区やKBA※に近接していると特定できています。これらの拠点は販売や製品管理といったオフィス業務が主であり、上下水道の利用以外に主だった自然資源の利用や、環境汚染物質の排出などの活動実態がないことから、自然との依存影響関係の程度は工場拠点と比べ低いことが想定されます。医薬品製造を担う工場拠点は要注意地域に該当する地域はありませんでした。

- Key Biodiversity Areaの略称。生物多様性の保全の鍵となる地域のこと。

一方でバリューチェーンでは、当社が直接調達している植物の栽培拠点において、保護区や生物多様性重要地域等に所在、あるいは近接している拠点が複数あることが確認できました。その他国内における当社主要製品の原材料製造を行うサプライヤーの工場拠点が、保護区に近接していること、海外の拠点で水ストレスの高いサプライヤー工場拠点があることも把握しています。

リスクと機会の特定

自然関連リスクおよび機会は、自然との依存影響関係から生ずるものという認識のもとで、当社グループにもたらされるリスクと機会、また当社グループの事業活動が環境や社会に及ぼすリスクと機会の双方向の観点で、重要課題の特定を行っています。リスク項目についてはTNFDの提供するTNFD Risk and opportunity registersやセクター別ガイダンスを参考に洗い出しを行い、シナリオ分析の手法を通じて、バリューチェーンにおいて発生することが想定されるインパクトや当社グループにもたらされる財務影響の規模感を想定しています。

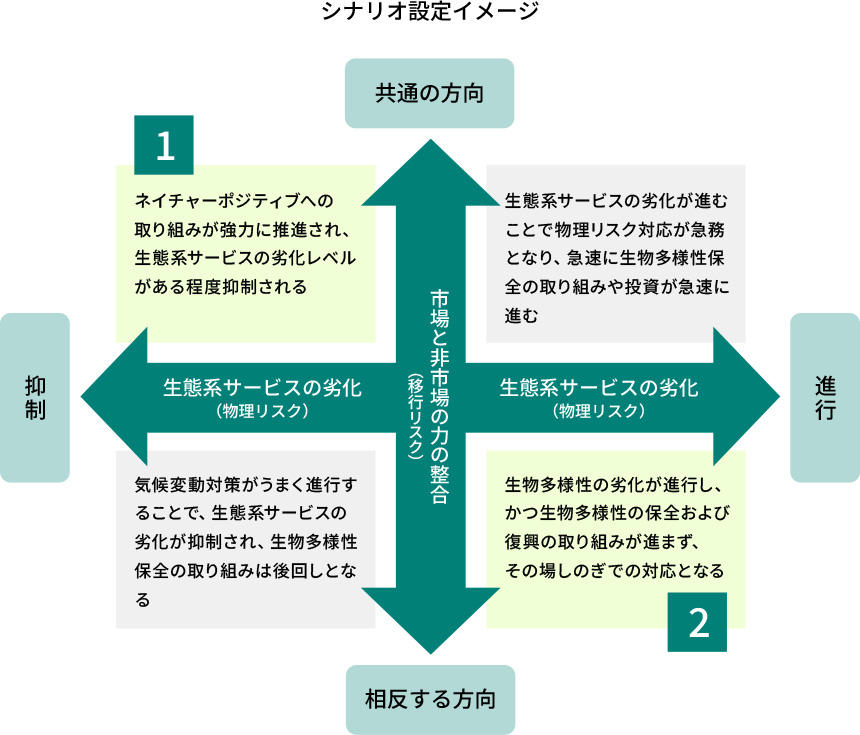

シナリオを考慮したリスクおよび機会の評価

リスクおよび機会の重要性判断に際しては、シナリオ分析の考え方を活用した評価を実施して整理しています。TNFDはシナリオガイダンスを提供しており、ガイダンス中で推奨している4象限のシナリオは移行リスクと物理リスクの状態を示す2軸のインジケーターで構成され、それぞれの象限における将来仮説が示されています。シナリオ設定にあたっては、シナリオガイダンスで推奨されている「生態系サービスの劣化レベル」「市場と非市場の力の整合レベル」の2つの不確実性の程度を図るインジケーターを利用し、インジケーター上への当社グループの事業状況を鑑みたマッピングを行いました。マッピング結果を踏まえて、設定した2軸のインジケーターの相互関係を考慮した4象限のシナリオ想定に基づき、それぞれのシナリオにおいて想定される事象を考察しています。

生態系サービスの劣化レベルは、現在当社グループの事業において、自然環境の劣化による重大な損失が顕在化していないことから、深刻化せず抑制されていると考えられます。また、市場と非市場の力の整合については、当社グループが操業している日本や、拠点が所在する自治体、業界団体の自然環境保全の戦略立案等の取り組みが進んでいますが、消費者レベルにおける医薬品購入時の環境への意識はまだ高くなく、整合はやや低いと捉えています。これらの現状を踏まえて今回のシナリオ分析では、ネイチャーポジティブへの取り組みが強力に推進され、生態系サービスの劣化レベルがある程度抑制される想定と、想定以上に生物多様性の劣化が進行し、かつ生物多様性の保全および復興の取り組みが進まない想定の2種類の両極端なシナリオにおける考察を深堀することで、移行リスク、物理リスクの両側面で想定される最悪のケースに対しての、当社グループにおけるレジリエンス性の確認を行っています。

シナリオライティングの際には、依存影響に関する考察や要注意地域に関する調査結果を踏まえ、想定したリスクや機会の発生頻度(発生可能性)とその深刻度についての考察を行い、その結果合理的に予想されるリスクや機会を重要な課題として特定する方法をとっています。

深刻度については、当社グループにおける活動量(例:取排水量や廃棄物量など)の大きさや、WWFの提供するRisk Filter Suiteにて示される、ロケーション別のリスクスコアを参考に、当社グループの固有事情と、操業する地域の固有事情の双方を考慮しています。同様に、発生頻度(可能性)についても、リスクや機会に関連する事業活動を行う拠点の数や活動量、また対策の実施状況を踏まえたうえで、関連地域における要注意地域への指定状況や自治体による生物多様性の規制状況などを参考として定性的に評価を行っています。

- ネイチャーポジティブへの取り組みが強力に推進され、生態系サービスの劣化レベルがある程度抑制される将来世界では、企業における自然保全の取り組み、ネイチャーポジティブに資する活動がステークホルダーから高く評価されるようになると想定されます。また、水質や土壌の汚染など、環境負荷に関する規制導入や、気候変動対策が進むことによる石油製品の使用規制など、原材料調達や操業過程における規制対応が求められます。これにより、追加的な設備投資や、調達物の見直しなどが生じ、コスト増加に繋がる可能性があります。また、ステークホルダーの環境への関心が高まることで、工場拠点において製造過程に生じる水質、土壌を汚染し得る物質の管理が注視されると同時に、企業のネイチャーポジティブに資する活動は高く評価されるようになるため、現在進めている汚染物質管理や自治体との協働による生物保全活動、適切な情報開示が、企業価値を向上させると期待されます。

- 生物多様性の劣化が進行し、かつ生物多様性の保全および復興の取り組みが進まない将来世界では、物理リスクの高まりにより、生物由来の資源の調達の不安定化や、当社グループの操業拠点、サプライヤーの拠点や流通経路における異常気象による被災の可能性が高まると想定されます。このような世界においては、調達先の資源生産環境の確認や、調達先の分散、防災の取り組みの推進が重要となり、物理リスクの対応としての自然保全活動が求められます。また、ステークホルダーにおける環境問題への意識は高まらない状態でも、政府や自治体は国際水準に合わせて保全の取り組みを進める可能性があり、法規制や市場の調査、適切な情報開示は重要であると想定されます。

リスクおよび機会の重要度評価は、以上のシナリオの考察や依存と影響の評価結果、要注意地域分析の結果、WWFが提供するBiodiversity Risk Filterのデータ、ハザードマップによる被災リスク調査、地域固有の自然環境の状態や法令規制の調査を踏まえて、当社グループのみならず社会や自然環境にとっての重要度も考慮し、定性的に評価しました。特定、評価したリスクおよび機会については、以下の表に示す通りです。

自然関連リスクおよび機会

| 区分 | リスクの概要 | ビジネス・戦略・財務計画への影響 | 期間※1 | 重要度※2 | 当社グループの対応 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| リスク | 移行リスク | 政策・規制 | 石油由来製品の使用に関する規制強化 | 石油由来の原材料やプラスチック材の調達コスト増加、調達物見直しや原材料転換の研究等の対応コストが増加 | 中長 | 中 |

|

| 水質、土壌、大気汚染物質に関する規制強化 | 設備更新等の対応コストや、運営コストが増加 | 中長 | 大 | ||||

| 技術 | 環境負荷低減の技術が発展 | 技術利用の競争が激化し、対応の遅れにより収益が減少 | 長 | 中 | |||

| 評判 | 事業活動が自然に与える影響への関心が向上 | 原材料調達、当社操業段階での自然への悪影響や地域住民との衝突が生じる場合、評判低下に伴い不買運動などに繋がり収益が減少 | 長 | 中 | |||

| 賠償責任 | 事故等により操業拠点から汚染物質が流出した場合や、操業において周辺生態系に悪影響を与えている事が外部組織に指摘された場合、賠償責任が発生 | 短中長 | 中 | ||||

| 物理リスク | 急性 | 異常気象の激甚化 | サプライヤーや自社の操業拠点において、異常気象(洪水や地滑りなど)による施設の損害により、操業停止に伴う利益減少や修理費用が発生 | 短中長 | 大 |

|

|

| 輸送路の寸断により原材料/最終製品の配送へ影響が生じ、生産・操業の遅延による利益減少、対応コストが増加 | 短中長 | 大 | |||||

| 慢性 | 自然資本の生産を支える生態系の劣化が進行 | 事業に必要な自然資本の供給が不安定化することで、価格の高騰が起こり、調達コストや調達先見直しの対応コストが増加 | 中長 | 大 | |||

| 生態系サービス損失に伴う土壌劣化、水不足、異常気象などの慢性化 | 植物栽培条件の慢性的な変動は、契約農家、保有農地における植物の安定栽培が妨げられ、事業停滞による損失発生、対応コスト増加 | 中長 | 小 | ||||

| 機会 | 資源効率 | 資源効率化技術の発展 | 水、エネルギー、石油由来加工物などの資源使用量削減および廃棄物量削減により、生産性が向上し利益が増加 | 長 | 小 |

|

|

| 製品とサービス | 環境負荷低減の技術が発展 | リサイクル可能な包装材の活用など、原材料転換等により環境負荷を低減に貢献できる製品を上市することにより、収益が増加 | 中長 | 大 | |||

| 評判 | ステークホルダーにおける自然関連課題への関心が向上 | 適切な情報開示やステークホルダーとの対話と通じ、投資家やサプライヤーからの評判が向上 | 短中長 | 中 | |||

- 1 期間:短期(~3年)、中期(4~9年)、長期(10年~)

- 2 重要度:当社グループへの影響、自然環境への影響の両側面への深刻度、発生可能性を考慮して定性的に評価

優先地域の選定

以上のLEAPアプローチに基づく調査分析工程を踏まえ、当社グループは医薬品の研究開発や試験、製造、販売を行っていますが、製造工場拠点に対する自然関連課題の重要性が高いことが想定されます。製造段階における汚染物質の取り扱いや製造に使用する原材料の調達、資源の有効活用が、リスク、機会においても重要な要素であると捉えられるため、工場拠点は要注意地域には該当していませんが、当社グループにとっての優先地域と認識しています。

また、要注意地域に該当、または近接した拠点については、自然保全活動を行う際に優先的に選定してまいります。

上流サプライヤーについては、今後サプライヤーにおける自然保全や環境負荷低減の取り組みについてヒアリング等を行う際に、要注意地域に所在、近接しているかどうかが判断指標の一つになると認識しています。

これらの分析結果は現在、当社グループの医薬品製造販売事業における一部のバリューチェーンを対象に実施した分析結果です。今後は、サプライチェーン全体の事業活動が環境に与える影響やリスクを事前に評価するプロセスである、環境デューデリジェンスプロセスの整備と実施を通じて、適宜対象の範囲を拡げ、ネイチャーポジティブへの貢献を念頭に取り組みを深化してまいります。

生物多様性の保全および復興に向けた取り組み

調査の結果、特に懸念が示唆された水資源に関連する取り組みとしては、淀川の「生物多様性民間参画パートナーシップ」行動指針シンボルフィッシュでもあるイタセンパラ※の保護を目的として、当社発祥の地に近い大阪市旭区の城北ワンドで、外来魚の駆除や河川敷の清掃活動に参加しています。

- タナゴの一種で国の天然記念物に指定され、絶滅危惧種となっている魚類。

また、優先地域として選定した沢井製薬関東工場では、法令の定めに従った適切な排水処理と管理に加え、洪水対応を兼ねた調整池を整備保全することにより、工場周辺の生物が生息しやすいような環境を整えています。

有害物質管理の観点では、製品の有害物質排出関連リスクの低減に向けた開発努力も推進しています。代表的な例では、医薬品製剤中に発生する有害物質であるニトロソアミン生成のリスクを抑えた新規製剤開発手法の確立などがあり、本件については外部からの表彰※も受賞するなど評価を得ています。

- 旭化成創剤開発技術賞:国際的な製剤の品質に関する考え方の変貌に応える製剤・創剤開発の基礎および応用に関するハードおよびソフトの優れた研究を対象に与えられる学会賞。

リスクとインパクトの管理

当社グループでは、「地球環境チーム」のメンバーを中心に、サプライチェーンの各段階に関係が深い部門または関連各社の関与と協力を得て、自然関連リスクおよび機会の識別・評価・特定を実施しています。

自然関連リスクおよび機会の識別と評価にあたっては、当社グループのバリューチェーンの各段階における自然との関連性(依存影響関係)の把握を踏まえ、想定されるリスクおよび機会の洗い出しを実施しています。洗い出されたリスク機会項目については、関連する活動量の測定、政府や研究機関による関連公開データ、シナリオ分析の手法を通じて、「深刻度」および「発生頻度」の2つの観点で重要性を評価し、優先課題を特定しています。

特定された優先課題は「グループサステナビリティ委員会」ならびに取締役会へ報告され、当該報告を基に「グループサステナビリティ委員会」ならびに取締役会において検討・審議を経て決定がなされた自然関連リスクおよび機会に対する取り組みは、短期的には毎年の事業計画に、中長期的には中期経営計画に適宜組み込まれる仕組みになっています。

なお、「グループサステナビリティ委員会」には自然関連リスク機会のほか、サステナビリティ関連課題が集約され、各課題の相互関係も考慮のうえ、総合的な重要性判断を行っています。

また、経営成績およびキャッシュフローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があるリスクについては、「グループリスクマネジメント委員会」による全社的なリスクマネジメントプロセスに統合され、各担当部門が講じるリスク対策を確認し、その進捗管理および評価を行うことで、継続的な改善が行われる体制を構築しています。

指標と目標

当社グループでは、各自然資源の利用状況を含むESG関連データについて、専用ページにて公開しています。また、現在当社グループが掲げる中期経営計画「Beyond 2027」の中で、自然資源の利用および排出に関する環境関連目標として、2023年度比での原単位水使用量の3%削減、2030年までに廃プラ再資源化率65%達成を掲げ、取り組みを推進しています。(詳細はそれぞれ、各専用ページをご確認ください。)

なお、TNFDが定めるコアグローバル指標と当社の開示状況については以下のとおりです。

依存と影響に関する指標

| 測定指標番号 | 自然の変化の要因 | 指標 | 測定指標内容 | 数値/開示該当ページ |

|---|---|---|---|---|

| C1.0 | 陸/淡水/海洋利用の変化 | 総空間フットプリント | 組織が管理する土地面積 | 設備情報として一部の工場、研究所の面積を有価証券報告書にて開示 |

| C1.1 | 陸/淡水/海洋の利用変化の範囲 | 緑化を行っている工場(関東工場・九州工場・第二九州工場)における緑地面積 | 59,123 m2 | |

| C2.0 | 汚染/汚染除去 | 土壌に放出された汚染物質の種類別総量 | 土壌に放出された汚染物質量 | 土壌への汚染物質の放出実績なし |

| C2.1 | 廃水排出 | 総排水量 | ESGデータにて開示 | |

| 排水に含まれる汚染物質(BOD/COD)濃度 | 533 mg/L | |||

| C2.2 | 廃棄物の発生と処理 | 廃棄物量 | ESGデータにて開示 | |

| 廃棄物の再資源化量・率 | ESGデータにて開示 | |||

| C2.3 | プラスチック汚染 | プラスチック廃棄量 | 831 トン | |

| C2.4 | 温室効果ガス以外の大気汚染物質総量 | NOx | ESGデータにて開示 | |

| SOx | ESGデータにて開示 | |||

| C3.0 | 資源使用/資源補充 | 水不足の地域からの取水量と消費量 | 水資源投入量 | ESGデータにて開示 |

- 2023年度のデータとなります。

「経団連生物多様性宣言・行動指針」賛同登録

当社は、一般社団法人日本経済団体連合会に加入しており、「経団連生物多様性宣言」の趣旨に賛同し、「経団連生物多様性宣言イニシアチブ」に参加して、生物多様性の保全に取り組んでいます。

「おおさか生物多様性応援宣言」の承認

当社が生物多様性保全の取り組みとして行っている上記活動や、工場における植樹活動、鹿島工場で開始したPTPシート廃材リサイクルのマテリアルリサイクルによって、マイクロプラスチックの発生を防ぐ取り組みなどが評価され、大阪府より「おおさか生物多様性応援宣言」が認められました。本登録制度は、大阪府が、生物多様性の保全に積極的に取り組むことを宣言する府内の企業や団体に対して、取り組みをサポートする制度です。

応援宣言

宣言項目2:府内産や生物多様性に配慮した製品等を積極的に利用します

宣言項目3:社員等への環境教育により、生物多様性保全に対する意識の醸成に取り組みます

宣言項目4:自然環境の保全活動、生き物の生息環境整備活動に取り組みます

宣言項目5:イベント(生き物調査を含む)の開催などにより、生物多様性の普及啓発を行います

宣言項目6:外来種の持ち込みへの配慮や駆除を行い、在来種の生息・生育環境を守ります

宣言項目7:生物多様性保全への支援・寄付を行います

宣言項目10:オリジナル宣言

- 大阪府のWebサイトに移動します。

当社グループの中核企業である沢井製薬関東工場では、敷地内に約50種類の樹木を植え管理を行っています。また、洪水対応を兼ねた調整池を整備保全することにより、工場周辺の生物が生息しやすいような環境を整えています。さらに、工場で使用した水は、地域の生物多様性への影響をできるだけ軽減するため、法令に従って適切に排水しています。

- 上記の写真はすべて、沢井製薬関東工場敷地内の動植物です。