国内ジェネリック

医薬品事業

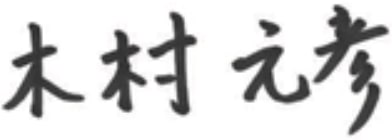

- 専務執行役員

沢井製薬株式会杜 代表取締役社長 - 木村 元彦

生産能力増強と品質確保に加え、

戦略的な製品ポートフォリオを構築し、

皆さまの期待に応えます

SWOT分析

- Strength 強み

- トップメーカーとしてのブランド力

- 安定した財務基盤

- 迅速な投資による生産能力増強

- 一番手/単独上市が可能な開発力

- 高付加価値製品のシェア拡大

- Weakness 弱み

- 生産能力の拡大に対応できる人財の確保と育成

- 多品種少量生産による生産効率の制約

- Opportunities 機会

- ジェネリック医薬品業界の再編機運

- 高齢化の進行による需要拡大

- ヘルスケア・医療環境ニーズの拡大

- ジェネリック医薬品の社会インフラ化

- 適正価格販売を促す企業評価システム

- Threats 脅威

- AGの発売増

- ジェネリック医薬品の供給不安による信頼の低下

- 原材料や光熱費のコスト上昇

- 毎年薬価改定による薬価引き下げ

- 諸制度の変更

- 2030年度に向けた自社生産能力の増強

タウンホールミーティングでの従業員との対話を核に

トップ主導で企業風土改革に取り組んでいます

当期の最も重要な取り組みは、2023年4月に判明したテプレノンカプセルの不適切試験を受け、社長直轄の「企業風土改革プロジェクト」を立ち上げ、遂行したことです。

このプロジェクトの中核は、私自身が主導し、経営陣と従業員が直接対話するタウンホールミーティングの実施です。これまでに全国各地の事業所に40回以上足を運び、従業員の声に耳を傾けてきました。現在も、月2回程度のペースでミーティングを開催し、将来、当社の柱になっていく現場の若手社員との対話を続けています。彼らの悩みや課題をきちんと把握し、私自身の経験に基づくアドバイスを行うとともに、検討が必要な課題は、持ち帰って担当部署と議論した後に本人にフィードバックするなど、着実にPDCAサイクルを回しています。

タウンホールミーティングは、不正事案の再発防止を目的に開始しましたが、現在では若手社員が抱えている悩みや課題を解決する機会にもなっています。悩みや課題を抱えたままでは、やるべきことが疎かになる可能性もありますので、対話を通じて、彼らがクリアな気持ちで仕事に取り組める環境を整えています。それが、結果として不正の再発防止にもつながると確信しています。

ガバナンス体制を強化し、現場力強化を軸に

必要なリソースを拡充させています

当期はさらに、信頼される企業基盤の確立に向けてガバナンス体制を強化しました。不適切試験による行政処分を受けた後、信頼性保証本部長と総括製造販売責任者(総責)の兼任を廃止しました。総責とは医薬品医療機器等法により製造販売業者に必置とされる薬事三役のうちの1役で、品質保証責任者と安全管理責任者の上位に位置する重要な役割です。責任者を分けることで、信頼性保証本部長と総責が相互に議論・牽制する体制を構築しました。さらに、品質責任役員による社長月次報告会及び沢井製薬取締役会への報告、そして沢井製薬取締役会からサワイグループホールディングス取締役会への報告体制を整備しました。これにより、牽制機能と助言機能が強化され、客観性と透明性をもつガバナンス体制を確立しました。

また、企業風土改革プロジェクトでは、行政処分を受けた12月22日を「全社コンプライアンスの日」と定めました。2024年には、卸・薬局・病院の先生方など取引先からのビデオメッセージを全社員で視聴する取り組みを実施しました。今後も再発防止を心に刻む日として定着させていきます。

当局の要請により実施した全品目の承認書と製造実態の照合は、ほぼ半年間で完了しました。当社では毎年多数の新製品を開発し、上市していますが、一部の品目については、製造条件のさらなる最適化の余地があると判断し、研究開発部門で新組織を立ち上げ、改良を進めています。安定的かつ効率的な生産体制を整備することで、品質確保及び向上に対する社会的責任を果たしていきます。

教育面では、GMP・GQPの理解と実践を通じた現場力強化を軸に、習熟度の数値化・可視化による多能工化を推進しています。また、工場では信頼性向上を目的としたLIMS(ラボ情報管理システム)の導入を進め、2026年度中にはすべての工場に導入する予定です。さらに、MES(製造実行システム)による製造工程管理の高度化に取り組んでおり、2024年7月に竣工した第二九州工場の新固形剤棟にも導入しました。

こうした一連の取り組みを社内外に適切に説明することは、代表である私の責任です。卸などの取引先のトップと直接お会いした際には、進捗状況をできる限り丁寧に説明するよう心がけています。最近は「製品をしっかり届けてください」というお声を多くいただいており、その期待にきちんと応えていく重要性を改めて肝に銘じています。

下方修正後の目標は達成しましたが、

原料費高騰や成長投資がコストを押し上げました

2024年度は、中期経営計画「Beyond 2027」の初年度でしたが、上期は予想以上に販売不振となり、業績の下方修正を余儀なくされました。売上については下方修正後の目標を達成しましたが、利益については、選択と集中によるポートフォリオ見直しに伴う減損と当社製品に関する訴訟損失引当金に係る費用計上などの影響で目標未達に終わりました。反省点として、予算立案時の精度に甘さがあったと考えています。そこで今期からは、売上の7~8割を占める上位200品目の予算計画を、一つひとつ精査して、全社予算を立てる方針に転換しました。今後、全社予算を確実に達成することに加え、さらなる売上の上積みを目指し、私が先頭に立って取り組んでいきます。

また、2024年10月に導入された選定療養制度は、患者さんが先発医薬品を希望される時、その医薬品にジェネリック医薬品が存在する場合に薬価差の4分の1を患者さんにご負担いただく仕組みです。2024年度は、この選定療養制度の影響や、限定出荷解除品目を中心とした既存品の売上が増加し、実績向上に貢献しました。今後、医薬品の安定供給への期待が高まるなかで、業界大手である当社グループのジェネリック医薬品へのニーズはさらに拡大していくと考えています。当社グループのさらなる生産能力の増強と、まだ約80品目残る限定出荷品目の解消が、業績にプラスの効果をもたらすことは間違いありません。

一方で、コスト増加の主な要因は、労務費と原材料費の高騰です。原薬については為替の影響もあり、高止まりの状況が当面継続すると見込んでいます。加えて、2021年からの先行投資による固定費も増加しています。具体的には、トラストファーマテックの買収や第二九州工場の新棟建設に関する費用、人財採用強化に伴う労務費などが、増加要因です。新入社員については、2025年度、2026年度ともに200名規模で採用を予定しており、今後も労務費増加は避けられません。さらに、新規事業投資も継続しますが、これらはすべて将来の成長に向けた戦略的投資です。特に人財への投資は、今後の生産能力の増強に寄与する重要な投資と位置づけています。

予算精度の向上に向けて、メリハリの効いた

製品ポートフォリオ戦略を構築していきます

来期の予算設定に向けて最も重視しているのは、製品のポートフォリオ戦略です。2024年度の当初予算未達成の反省を踏まえ、品目別収益管理を徹底するため、2025年度から、「ポートフォリオ戦略会議」を新設しました。新製品の開発計画、既存品の価値の見直し、増産・減産・撤退の判断、市場の将来性など幅広いテーマについて総合的かつ活発に議論する場として、毎月開催しています。この会議は、製品戦略部が事務局を担い、私を含め全本部長とその副責任者が参加します。一度の議論で結論に至らない案件については、分科会でさらに深掘りし、収益性と社会ニーズの両面からポートフォリオの最適化を図っていきます。

こういった議論を踏まえ、当社グループでは、新製品だけに偏らず、既存品でも収益貢献する製品は大切に育成する一方、市場ニーズの低い製品は段階的に縮小していくというメリハリのある製品ポートフォリオ戦略を推進していきます。これによって、これまで新製品に偏っていた収益構造を、既存品も含むバランスの取れた構造に変化させ、中長期的な収益確保につなげていきます。

生産能力の増強を着実に進めるとともに、

人的資本への投資も継続し、さらなる成長を目指します

中期経営計画では、生産能力の増強を最重要課題としています。定量目標である自社生産能力を現在の205億錠から、2026年度に220億錠まで増強する計画は順調に進行中です。さらなる増産に向けた議論も進めており、自社工場での設備投資による増産、委託先の活用、工場買収による外部資源の取得という、3つの方向で検討を続けています。

さらに、長期ビジョン「Sawai Group Vision 2030」の最終年度である2030年度には250億錠体制を目標に掲げています。しかし、市場におけるジェネリック医薬品の置換率がさらに拡大すれば、それでも需要に応えられない可能性があります。そのため、さらなる生産能力の増強も視野に入れ、需要動向を見極めつつ柔軟に対応していく考えです。

設備面に加え、人的資本への投資もまた重要なテーマです。賃金だけでなく、上司と部下の関係性の向上や、働きやすい制度設計にも積極的に取り組んでいます。例えば、半日在宅勤務制度や男性の育児休暇取得制度などの整備と取得推奨を実施しています。人事制度では、新たに社内公募による異動制度を創設しました。各部署が求める人財を公募し、従業員は誰でもエントリーできる仕組みです。こうした柔軟な働き方の施策は、タウンホールミーティングでの現場の声をもとに導入したものです。今後も従業員定着率の向上、働く意欲のサポート、キャリア開発支援に注力します。人財確保が難しい環境でも順調に採用ができている背景には、当社グループが注力している社外広報・IR活動によって高まった当社グループのブランド力の存在も大きく寄与していると考えています。

- 沢井製薬、トラストファーマテックの生産人員体制

- ※カッコ内は前期末との比較、人員数は派遣・契約社員等を含む

- 生産数量の見通し

私は、沢井製薬がジェネリック医薬品業界のリーディングカンパニーであることに矜持を持っています。そして、リーディングカンパニーの責任として、直面している供給不安を一刻も早く解消し、安定供給と品質確保という使命を果たしていかなければなりません。

当社グループには、まだ十分な成長余地があります。市場や社会の変化を的確に捉え、これを成長の機会として、長期ビジョンと中期経営計画を確実に達成し、社内外の皆さまからの期待に応えていきます。

- 専務執行役員

沢井製薬株式会社 代表取締役社長